频繁大宗交易的股票不能简单定义为好或坏,其影响需结合交易价格、买卖方身份、市场环境等多维度分析判断。股票频繁大宗交易本身是中性的市场行为,但其背后隐藏的交易细节可能释放不同信号,需通过以下关键维度综合判断:

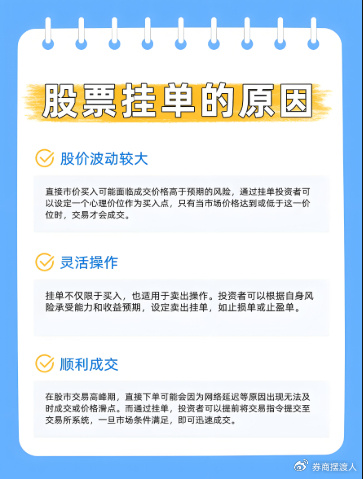

第一,大宗交易是折价交易还是溢价交易。

溢价交易(高于市价):常见于机构或产业资本战略布局,若溢价率>5%且买方为知名机构,短期可能提振市场信心。

折价交易(低于市价):折价率>8%往往暗示大股东减持或机构甩货,短期易引发股价下跌,但若接盘方为专业机构(如社保基金),可能为长期布局信号。

第二,大宗交易的买方和卖方身份

机构专用席位买入意味着是专业机构参与的大宗交易,3个月后股价上涨概率达68%;若买方为国资或产业资本,可能预示战略合作。

股东关联方对倒或私募接盘,此类交易可能存在操纵风险,需警惕后续抛压。

第三,大宗交易后量能变化

大宗交易后若出现连续3日放量,可能反映新资金进场,上涨概率提升;反之若持续缩量,短期需规避风险。

大宗交易中的典型交易机会和风险举例:

大宗交易中的典型交易机会和风险举例:

第一,解禁前30天出现折价超10%的交易,后续1个月平均跌幅达12%。私募通过大宗低价接盘后次日反手砸盘,导致股价闪崩。

第二,员工持股计划通过大宗买入的股票,6个月后平均涨幅达34%。行业龙头股出现溢价交易且买方为QFII等外资机构,可能预示价值重估。